なぜAI導入は失敗するのか?その原因と成功させるためのポイント

最近、AIの進化は目覚ましいものがあり、世界中の企業から注目されています。

例えば、携帯での自動通訳から、製造業の自動化、さらには医療のサポートに至るまで、応用範囲はますます広がっています。このような背景から、多くの企業がビジネスの競争力を高めるための戦略としてAIの導入を検討しています。

ただ実際にAIを導入しても、必ず上手くいくとは限りません。既に海外でもかなりの企業で失敗した事例があり、いろいろな模索が続いているのが現状です。

この記事では、そもそもAIとは何かからはじめて、AI導入が失敗する原因や典型的なAI導入の失敗事例を解説します。さらには、AI導入を成功させるためのポイントまで紹介しますので、是非、参考にしてください。

目次

1.なぜAIの導入が難しいのか?

2.AIの基本原理の深層学習法とは

3.AI導入が失敗する原因

4.典型的なAI導入の失敗事例

5.AI導入を成功させるためのポイント

6.今後のAI導入の展望

7.まとめ

なぜAIの導入が難しいのか?

AIを自社に導入したいが、もしかして失敗するのではないかと悩んでいることが多いのではないでしょうか。

また、そもそも企業へのAI導入をどのようにしたらよいかわからないということもありえます。まずAIを活用するとはどのようなことか振り返ってみます。

AIを活用するとは

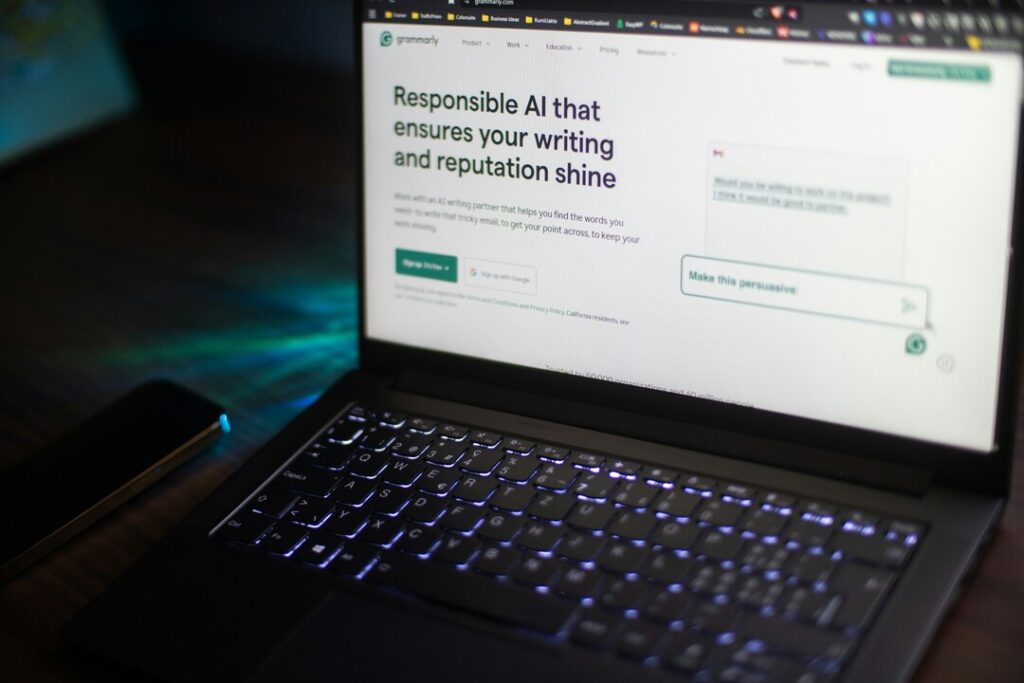

最近AI活用の場面では、生成AIという用語をビジネスの現場だけでなく、個人がつくる世界などへの応用においても、よく聞くことがあります。

生成AIの導入は、業務効率化や新たな価値の創出を目的として、様々な業界で加速しています。しかし、その過程には数多くの課題が存在し、効果的な活用には適切な計画と運用が求められます。

AI技術の導入とは、企業の業績向上や新しいビジネスモデルの創出、業務効率の最大化など、多様な分野に革新をもたらすことが期待されます。世界中の企業においてビジネスでは、データを活用して迅速な意思決定を行うことが、企業の成長のカギとなっているからです。

このような観点から、AIは現代ビジネスにおける必要不可欠な要素として位置づけられているともいえます。

AI導入が困難になるとは

生成AIは強力なツールですが、適切な設計や運用体制がなければ、逆に企業にとってリスクとなる可能性があります。

実は、生成AIの開発には、AI深層学習法の導入が深くかかわっています。すでにオープンAIのChatGPTをはじめとして、いろいろな生成AIが世に出ていますが、AI深層学習法とは、その基礎となる理論となっています。

簡単にいえば、AIのための機械学習法の1つであり、情報処理の方法をコンピュータに教える手法のことになります。コンピュータというハード自体には、人の成長過程と同様に、その蓄積されている知識はありません。いろいろな知識を成長過程で身に着けていくことにより、より高度な知識による判断や、文章を作成する能力が獲得できることになります。

自社にはこのような知識がない場合に、AI導入のプロジェクトを立ち上げて推進し、成功にまでいたる確率は、必ずしも高いとはいえません。

そもそもAIとはなにか

最近AI活用の場面では、生成AIという用語をビジネスの現場だけでなく、個人がつくるの世界などへの応用においても、よく聞くことがあります。

生成AIを作り出す過程で、深層学習、英語ではディープラーニングと呼ばれますが、この技術がベースとなり構成されています。

AIの基本原理の深層学習法とは

深層学習法(ディープラーニング)とは、多層のニューラルネットを用いた機械学習の方法です。人間の脳の神経回路を模した「人工ニューラルネットワーク」をさらに深く(多層化)したモデルで、大量のデータから特徴を自動的に抽出し、学習・予測を行います。

音声認識、画像認識、自然言語処理や製薬(化合物反応予測)などいくつかの課題に対して、このディープネットを用いた方法が、それ以前の方法を圧倒するような性能を示しているのです。

ディープネットがこのように成功している理由は、特徴量を学習する能力にあります。音声や画像などを入力とする認識問題(発話内容の認識や画像中の物体認識など)では、入力となる音声信号や画像から、まず認識対象を表現する特徴を取り出すステップと、取り出した特徴を分類するステップの二つから成っています。音声や画像などのデータばかりではなく、文章データでも同様な手法で、機械学習されているのです。

大規模言語学習と生成AI

大規模言語モデル(Large Language Models、LLM)とは、深層学習技術の応用によって実現された「自然言語処理モデル」の一種で1,000 億語を超えるような超巨大な量のテキストから言語のパターンを学習したモデルです。ChatGPTなどに代表される生成AIは、この大規模言語モデルを利用し回答を生成しています。

ただし、LLM の研究開発には膨大な計算資源・資金が必要となり、一部の海外組織の寡占状態となっています。そして問題なのは、これらのモデルの中身(アーキテクチャ、事前学習コーパス、学習ノウハウ、チューニングデータなど)はもはや公開されていないのです。一方で、ハルシネーションや安全性の課題など、LLM が今後社会に本格的に受け入れられていくためにはまだまだ課題がある状態です。

※ハルシネーション:生成AIが事実と異なる情報や、もっともらしい嘘を生成してしまう現象

大規模言語学習の拡張手法

大規模言語モデルLLM を目的に最適化して使用するために、知識の拡張手法については、様々な形で実装が進められている。具体的には、ファイル形式でアップロードされたデータを参照して応答文を生成する「検索拡張生成(RAG: Retreaval-Augmented Generation)」と呼ばれる手法などがあり、これらがエンドユーザでも利用可能な形で提供されています。

このようにLLM の拡張手法が、あとの項目で解説するハルシネーションによる「AI導入失敗例」などの課題を低減することができます。この手法は、知識の正確性が要求される企業などの応用分野において特に有意義であると考えられます。特に、ファイルアップロード機能をより一般化した「RAG」と呼ばれる技術を用いて LLM の知識を拡張し、質問に対して信頼性の高い応答が可能なAIによる業務支援システムを作ることが可能となりました。

AI導入が失敗する原因

AI導入が失敗する原因とは、どのようなものが考えられるでしょうか。

AI活用の場面では、生成AIという用語をビジネスの現場でとくによく聞きますが、この導入が失敗する原因には、以下のものがあげられます。

①目的の明確化の欠如

AI導入が失敗する原因としては、まず目的の明確化ができていないことがあります。

AI技術の導入は、短期的な利益により導入するものではなく、長期的なビジョンや戦略に基づいておこなうことが大切です。どのような長期的な課題を解決したいのかを明確にしないままプロジェクトを進めると、方向性が定まらないことになります。プロジェクトの進行方向や評価基準も明確になっていないと、導入時はうまくいっても、最終的に社内で利用されていない、などの状況を作り出してしまいます。

②データの収集不足

AI導入が失敗する原因として、データ収集の不足もよくあります。

実は生成AIの導入と利用には、先ほど大規模言語学習LLMのところで解説しましたように、社内データの蓄積が欠かせません。社内データの蓄積がないと、このLLMの過程がうまく回りません。ヒトの成長過程と同じですから、データのない状態ではじめてもうまくいくはずはありません。またさらには、AI導入後も、データ蓄積が(自動的に)社内で継続されることも大切です。

③技術的なハードル

AI導入が失敗する原因として、社内での技術的なハードルが高いこともあげられます。

生成AIという用語はしっていても、大規模言語学習LLMという聞きなれない用語からはじめなくてはなりません。LLMの理解があると、技術的なハードルもかなり低くなります。LLMの課題に加えて、社内に最適な技術選定やモデルの構築などに失敗する可能性が高くなります。またよくある例として、このような技術に精通している人材がいればよい、という丸投げ体制の問題があります。これは国内の製造業で、かつて失敗した要因とまったく同じ構造になっているのです。

④コストや期間の設定の誤り

AI導入が失敗する原因として、導入前のコストや設定期間の見積もりがあわなかったこともよくあります。

まだよくわからない段階で、AI導入に関する契約などを実施するのはなかなか難しいものです。過度な期待や不適切な見積をなるべくなくすのがポイントです。ただAIプロジェクトのコストや期間の見積もりは、できるだけ精査するようにしましょう。また生成AIの導入も、まずお試し段階で十分慣れてから、本契約するようにします。

⑤最新トレンドの追及

最後に生成AIの最新トレンドを追いすぎると、これも失敗の原因となります。DX分野の技術は、どれも日進月歩ですので、完成段階というものはありません。

生成AIを作り出す過程で、深層学習法ディープラーニングが使用されていますが、実はこの技術は未完成な要素が、非常に多くなっています。

生成AIの理論は、ヒトの成長過程にヒントを得たものですから、その辺の過程を理解しておけば、過度な期待というのは避けられます。

典型的なAI導入の失敗事例

AI導入が失敗する原因についてみてきましたが、その失敗事例についてはどのようなものがあるでしょうか。

失敗事例については、なかなか企業では公表はしませんので、限られた資料などから、以下の事例を紹介します。

事例1:音声AI導入が失敗

マクドナルドは、ドライブスルーでの注文プロセスを効率化するため、IBMと提携し、音声認識技術を活用した自動注文システム(AOT)の開発に2021年に着手しました。

米国では、労働力不足が顕著なため、顧客対応の迅速化が急務であり、この技術導入は顧客体験の向上を目指した成長戦略「Accelerating the Arches」の一環として進められました。

引用元: Joint Statement from McDonald’s and IBM

マクドナルド店舗における、AOT技術の開発とテスト試験では、顧客とレストラン店員の経験に大きな効果を示しました。さらには、AIと自然言語処理によるカスタマーケアソリューションの構築におけるIBMの専門知識は、市場全体でAOTテクノロジーを拡大し、追加の言語、方言、メニューバリエーションを含む統合に取り組むのに役立つ予定でした。

このAOTテクノロジーによる、音声AIの導入は期待された成果を十分に達成できず、以下の問題を発生させています。

- 注文ミスの頻発

多様な顧客のイントネーションやアクセントに対応できず、AIが誤った商品を登録 - 小売化への悪影響

自動化がかえって従業員のダブルチェックを必要とし、効率化に貢献しない状況 - 企業イメージの低下

注文ミスの事例がSNSや動画プラットフォームで拡散し、顧客の信頼を損なう結果

これらの事態の原因としては、まず顧客の多様な発話スタイルを認識するための音声AIの精度が不十分であったことがあげられます。さらに試験導入の段階で、ユーザーのフィードバックを十分に収集せず、問題を内包したまま展開してしまったことも要因です。

マクドナルドの事例は、生成AI導入において技術そのものだけでなく、運用フローやリスク評価の重要性を示しています。特に、初期段階では完全自動化をあえて目指さず、人間によるサポートと補完関係を重視することで、段階的な改善を図るアプローチも求められています。

事例2:チャットボットのハルネーション

エアカナダでは、顧客からの問い合わせの増加に対応するため、2019年に人工知能研究所(AICOE)を設立し、生成AI技術を活用したChatBotを開発しました。

引用元:Air Canada ordered to pay customer who was misled by airline’s chatbot

このChatBotは、フライト予約や問い合わせ対応を効率化し、顧客満足度の向上を目的として導入されました。特に、顧客が即時に回答を得られるシステムを目指し、自社のAI研究開発チームによる独自技術を活用して構築されたものです。ChatBot導入による期待された効果としては、次のようなものがあります。

- 即時回答による満足度向上:

顧客が予約や問い合わせを行う際に、迅速な回答を提供 - 予約機会損失の防止:

適切な情報提供により、フライト予約の離脱率が低下 - 業務効率化:

従業員の負担を軽減し、重要な業務に集中できる環境を整備

エアカナダは、これらを通じて競争力を強化し、業界内でのデジタルトランスフォーメーションを加速させることを目指しました。ただ導入されたChatBotは、期待された成果を十分に発揮できず、以下の問題が発生しました。

まず、金銭に関連する高リスクな質問への対応を自動化する設計となっており、人間による確認が不足していました。さらには、ハルシネーション(AIの誤生成)に対応するための緊急フローの整備が不足していました。また、業務フロー設計の段階で、人間が介入できる仕組みやエスカレーションプロセスが準備不足でした。

このような同社の失敗事例では、生成AIの適用範囲やリスクを慎重に見極める必要性が重要です。特に、高リスク分野でのAIによる完全自動化は慎むべきであり、人間による補完体制を備えることが重要です。また、ナレッジベースでの更新やリスク管理プロセスの構築を通じて、AI運用をつねに最適化することが求められています

事例3:情報漏洩リスクの失敗

サムスン電子は、社内業務の効率化と生産性向上を目指し、2023年にDS(Device Solution)部門を中心に生成AIである、ChatGPTを試験導入しました。

競合他社が生成AIの研究開発を加速させる中で、同社でもいち早く生成AIを活用することで、業務効率化や競争力の向上を図ろうとしました。導入初期には、DS部門の全社員にChatGPTのアカウントが付与され、従業員が業務に役立つ形で生成AIを活用することが期待されていました。

引用元: Samsung Bans Staff’s AI Use After Spotting ChatGPT Data Leak

ただ導入初期に情報漏洩の問題が発生し、試験導入は大きなトラブルが発生しています。すなわちエンジニアがChatGPTに社内の機密ソースコードを入力し、それがAIモデルの学習データとして外部に漏洩するリスクが判明したのです。このため、ChatGPTを含む生成AIツールの社内利用を全面禁止する措置を決定しています。さらに、生成AIの利用が完全に禁止されたことで、業務効率化への期待が頓挫するという悪影響も発生しています。

これらの原因としては、社員に対するAI利用時の注意点や禁止事項の周知が十分でなかったため、誤った利用方法が発生したのです。ChatGPTをそのまま導入し、自社独自の業務ニーズやセキュリティ要件に対応したカスタマイズの実施不足があげられます。

また導入段階でのパイロット運用やフィードバック収集が不十分で、重大なリスクを包含したまま見切り発車したこともあげられます。同社の事例では、生成AI導入時にセキュリティ対策とリスク管理が不可欠であることを強調しています。

まず社内の機密情報の扱いや生成AIの利用ルールを明確化することが重要です。さらに、AI利用に伴うリスクを社員に周知徹底しなければなりません。

さらにクラウド型AIのリスクを回避するため、自社専用のAI環境をはじめから構築すべきでした。このような場合、初期段階では限定的な業務で試験導入し、リスクを最小化しながら改善を継続していくことも大切です。

ビジョン設定自体の間違い

AI技術の導入では、短期的な利益を追求するものではなく、長期的なビジョンや戦略に基づいて行うべきです。明確なビジョンを持ち、それに基づいた戦略を策定することで、AI導入の方向性やゴールが明確になります。

これに対して、現場でAI導入を検討し、ボトムアップ型で自社でのAI活用を経営陣に働きかけてAI導入を推進するケースでの失敗もありえます。ボトムアップ型のすべてのケースで失敗例が当てはまるわけではありませんが、限定組織内に限られた範囲で短期的な目標を設定しがちです。このようにすると、初期活動はうまくいくことも多いのですが、組織全体としての目標やビジョンの設定が曖昧なままで、他部署への横展開などが見込めず、結果的に短期的な活動で終了してしまうリスクがあります。

AIがもたらす、これまでは存在しなかったリスクへの対応も求められるようになります。AI導入に向けたリスク管理の強化や、社内外に理解を深める取り組みも必要となるでしょう。専門家を交えた情報交換などが、これまで以上に重要になると考えられています。

AI導入の成功のためには、技術的な側面だけでなく、組織の方向性や社員教育、そして長期的なビジョンも欠かせません。新しい取り組みを実施して、継続的に検討し改善していく姿勢や長期的なビジョンが大切です。

AI導入を成功させるためのポイント

それではAI導入を成功させるためのポイントとは、どのようなものが考えられるでしょうか。

このためには、長期的なビジョンと戦略の策定を行うとともに、現場ニーズとの連携とコミュニケーション強化を図ることなどがあげられます。

長期的なビジョンと戦略の策定

AI導入にあたっては、まず長期的なビジョンと戦略の策定が一番大切です。

自社の現状、特にデジタル分野の状況を厳密に精査してみることも重要なポイントです。また生成AIの場合、既存の自社データとの整合性が高いので、自社データの蓄積が多い場合はおすすめです。AI技術の導入は、短期的な利益を追求するものではなく、長期的なビジョンや戦略に基づいて行うことが大切です。

現場ニーズとの連携とコミュニケーション強化

また現場ニーズとの連携とコミュニケーション強化もAI導入には効果があります。

特にDX分野のあらたなシステム導入では、現場とのコミュニケーションが欠かせません。なぜなら現場のニーズにそったシステムでないと、現場ではまったく使用されないからです。特に最先端であるAI技術の導入は、現場の業務やニーズに合わせて行うことが重要です。社内の現場スタッフとの連携をまず強化し、コミュニケーションを頻繁に取るようにします。解決すべき課題や自社ニーズを、正確に把握することが大切です。

適切な技術やパートナーの選定

適切な技術やパートナーの選定も、AI導入を成功させるポイントのひとつです。

生成AIという用語はしっていても、大規模言語学習という聞きなれない用語からはじめなくてはなりません。実は社内にも、既に生成AIを個人的に使用している人物も存在するかもしれません。もちは餅屋ということばもあるとおり、それらの人材を利用するのも重要な成功するポイントです。また外部人材も有効に利用しましょう。

弊社では、AIの基礎知識の取得から、最新のAIツール導入、業務改革の具体的な実施までをサポートする「生成AIリスキリング研修」やセールス部門向けに特化したトレーニング研修などをサポートしております。AI活用スキルの向上、資料作成の大幅な時間短縮、AIの自動化による業務の効率化などを実現可能です。

継続的なデータ収集とモデルの最適化

継続的なデータ収集とモデルの最適化も、重要な成功するポイントです。

生成AIの進化、特に社内専用の生成AIを使用する場合、データがなければただのシステムだけになってしまいます。先ほどから解説しているように、大規模言語学習に必要な大規模なデータがなければなりません。社外のデータを持ってくればよいという考え方もありますが、それは汎用の生成AIとなり、社内で安心して利用されるものにはなりえません。

このため現在あるデータに加えて、継続的なデータ収集が出来る仕組み作りが、一番重要です。継続的な収集ができていれば、生成AIモデルの最適化をさらに継続することができます。

教育とトレーニングの実施

最後に、社内への生成AI導入には、教育とトレーニングの実施も大切です。

AI導入を成功させるためには、社内に一定のオタク的な人材がいればよいわけではありません。なぜなら生成AIを使用するのは、社内の全員であるからです。社員全員の参画が、継続的なデータ収集にも有効ですし、結果的に、自社へのAI導入を成功させるカギともなります。社員にAIの基本的な知識や利用方法を教えることで、自社のための適切なAI技術導入もすすむことになります。

今後のAI導入の展望

AI導入を成功させるためのポイントについて紹介してきましたが、今後の展望についても考えてみましょう。

AI導入とは、単なる技術の採用以上のものともいえます。生成AIを過度に過信することなく、自社にとっても最適な状態で導入するようにしましょう。

成功のためのマインドセットとは

AI導入を成功させるためには、組織全体でのマインドセットが必要です。

まだよくわからない段階で、AI導入に関する契約などを実施するのはなかなか難しいものです。生成AIに関する基礎知識をつけて、さらには失敗事例などを十分検討してから導入するようにしましょう。すでにさまざまなシーンで導入の進んでいるAIですが、生成AIの進化で、ますます活用分野が広がっていくと期待されています。企業活動においても、労働力不足の解消や市場ニーズへの対応など向け、AIを用いたDXの社内での推進がカギとなります。

AI技術は常に進化しており、その適用範囲も日々さらに拡大しています。製造業など、多くの業界や業務でAIの導入が進むことが予想されています。成功する会社とは、AI技術を単なるツールとしてではなく、戦略の一部として取り入れることができた企業です。また技術の進化に伴い、新しい課題や問題も浮上する可能性がありますが、乗り越えることにより、競争力を持った企業へと成長していくことが期待されています。

AI技術の進化と企業の対応

DX分野のあらたなシステム導入では、現場とのコミュニケーションが欠かせません。

日本の大手企業、特に電機業界でも、いっときあらたなシステムをこぞって導入しましたが、ほとんどが失敗となり、現在DXが成功して事業の柱となっている企業は、数社しかありません。AI導入を成功させるためには、当該人材だけに任せるのではなく、全社でのプロジェクトとして、DX関連の経営層も参画させるようにします。既に大手企業では、けんなみDX関連の役職や経営職を設置しています。

生成AIなどでは、言語処理技術により、多数の文書から必要な情報を抽出し、関連性の高い情報を提示できます。また機械学習によって、社内の行動パターンを学習し、社内のニーズに合わせた情報提供も可能となっています。

本記事で紹介した、大規模言語学習LLMによるモデルは、3次元コンピューティングモデルのひとつともいわれています。すでに米国などの一部の企業では、時間と空間を融合したあらたな深層学習手法も検討しています。

ただ現在のところ、いわば知識の獲得とその処理が優れているというレベルであり、ヒトの活動がすべて代替できるものではありません。たとえば数学においては知識というより、高度な判断能力の方が重要ですが、当初の生成AIではまだそこまで到達していませんでした。AI開発の将来において、さらにどのように深層学習法が発展していくのか、今後の動向が注目されています。

まとめ

AIとは何かからはじめ、AI導入が失敗する原因や典型的なAI導入の事例を紹介しました。実際にAIを導入しても、必ずうまくいくとは限りません。既に海外でもかなりの企業で失敗事例があり、いろいろな模索が続いているのが現状です。

最近、AIの進化は目覚ましいものがあり、世界中の企業から注目されています。遅れていた日本でも、最近ソフトバンクや楽天などでは、大規模言語モデルに基づく「新たな生成AI開発」にも乗り出しています。ソフトバンクではまず研究用が主体でしたが、楽天では社外向けのサービスも今後開発するようです。同社のAIを、社外の企業でのマーケティング開発や事務効率化に使用してもらいたい、との意向もあるようです。本記事では、AI導入を成功させるためのポイントまで紹介しましたので、是非、参考にしてください。